财富的本质:穿透表象的价值真相

- 经济行为哲学解码

- 2025-07-15

- 164

当我们谈论财富时,脑海中总会浮现出具体的画面:堆积的金币、繁华的庄园、不断上涨的股票曲线。这些具象的符号构成了财富的“显性形态”,却并非其本质。若追问到底,财富的终极内核,是人类社会在漫长发展中,为实现生存延续与价值追求而构建的一套“价值交换系统”,它以共识为基石,以需求为导向,以价值凝结为核心。

一、财富是人类劳动与智慧的价值凝结

从原始社会的石器到现代社会的人工智能,财富的首要本质是“价值的凝结”。一块经过打磨的石器,其价值远超未经加工的石块,只因它凝结了原始人打磨时付出的劳动;一幅传世画作能拍出天价,不仅因颜料与画布的成本,更因它承载了创作者独特的审美智慧与情感表达。即便是看似“无形”的财富,比如医生的诊疗技术、程序员的编程能力,其价值也源于长期学习中投入的时间、精力与思考——这些都是人类为改善生存状态而付出的“价值”的具象化。

这种“凝结”具有鲜明的时代特征。农业时代,财富凝结于土地与粮食,因为那是生存的根本;工业时代,财富凝结于机器与工厂,因为那是生产力的核心;而在数字时代,数据与算法成为新的财富载体,只因它们凝结了对信息的处理能力,而这种能力正深刻重塑着人类的生活方式。但无论形式如何变化,“价值凝结”这一内核始终未变。

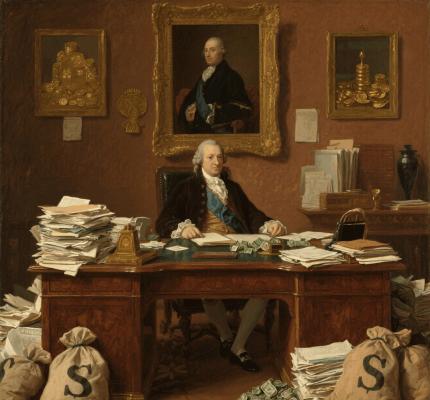

二、财富是社会共识构建的交换媒介

财富的存在,离不开人类社会的共同认可。空气对生命至关重要,却从未被视为财富,只因它无需通过交换即可获得,缺乏社会共识赋予的“交换属性”。反观货币的演变史:从原始部落的贝壳,到古代的金银,再到现代的纸币与数字货币,其价值并非源于物质本身,而是源于社会对“它能等价交换其他物品”的集体信任。

这种“共识”既可以是显性的,比如国家以法律形式确立法定货币的地位;也可以是隐性的,比如市场对品牌价值的认可。一件奢侈品的价格远高于其制造成本,本质上是社会共识赋予了它“身份象征”的附加价值;一位学者的“声望”能转化为合作机会与资源,也是因为行业内的共识认可其专业能力。脱离了这种共识,再稀有的物品也只是普通物件,再精湛的技能也难以转化为实际收益。

三、财富是满足需求的能力量化

财富的终极意义,在于它能支撑人类从基础生存到高阶追求的全维度需求。金钱可以兑换衣食住行,满足生理需求;知识可以提升竞争力,满足安全需求;人脉可以提供合作机会,满足社交需求;而艺术收藏、公益捐赠等行为,则在满足尊重与自我实现的高阶需求中,展现了财富的精神价值。

这种“需求满足能力”并非固定不变,而是随着个体与社会的发展动态调整。对饥寒交迫的人而言,一块面包就是全部财富;对事业有成的人而言,能带来精神愉悦的爱好可能比金钱更具“财富意义”。从这个角度看,财富的多少,本质上是“满足需求能力”的量化体现——它不是目的,而是帮助人类实现生存质量提升与自我价值达成的工具。

回望人类文明的进程,财富的形式始终在变:从土地到资本,从实体资产到数字资产,它如同一条流动的河,不断更换着河道,却始终朝着“支撑人类更好地生存与发展”的方向奔涌。理解财富的本质,或许能让我们在追逐它的过程中少一些迷茫——当我们看清它是“价值凝结”、“共识媒介”与“需求能力”的统一体,便会明白:真正的财富管理,不是固守形式,而是让其始终服务于生命本身的成长与幸福。

本文由鹑火于2025-07-15发表在哲思生活实验室,如有疑问,请联系我们。

本文链接:https://www.izhufei.com/post/16.html